Después de l Apolo XI siguieron unas cuantas más. De hecho, todo el proyecto Apolo estaba inicialmente programando para la realización de un total de 20 misiones, pero como algunos de vosotros ya sabréis, se suspendió a la XVII.

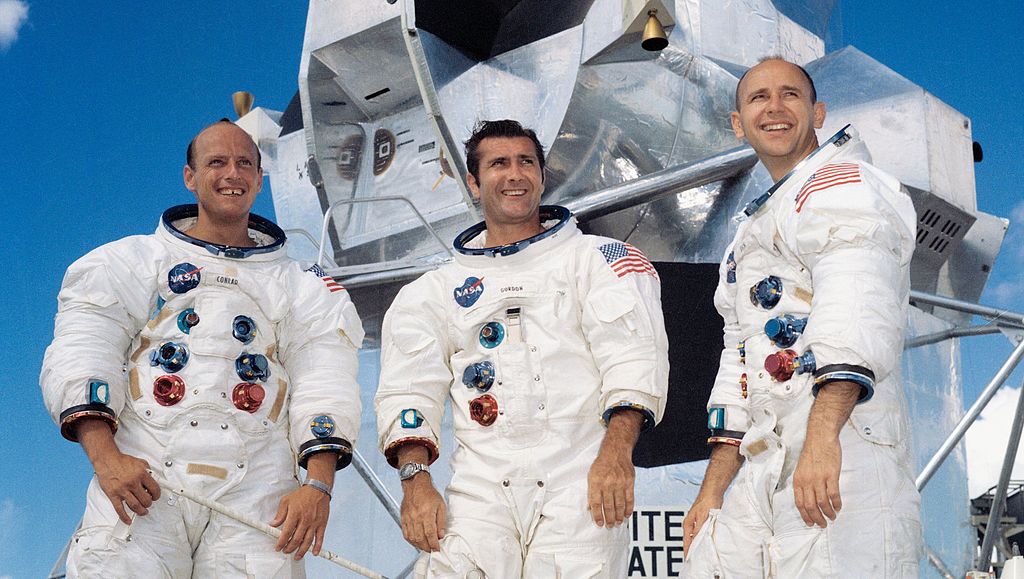

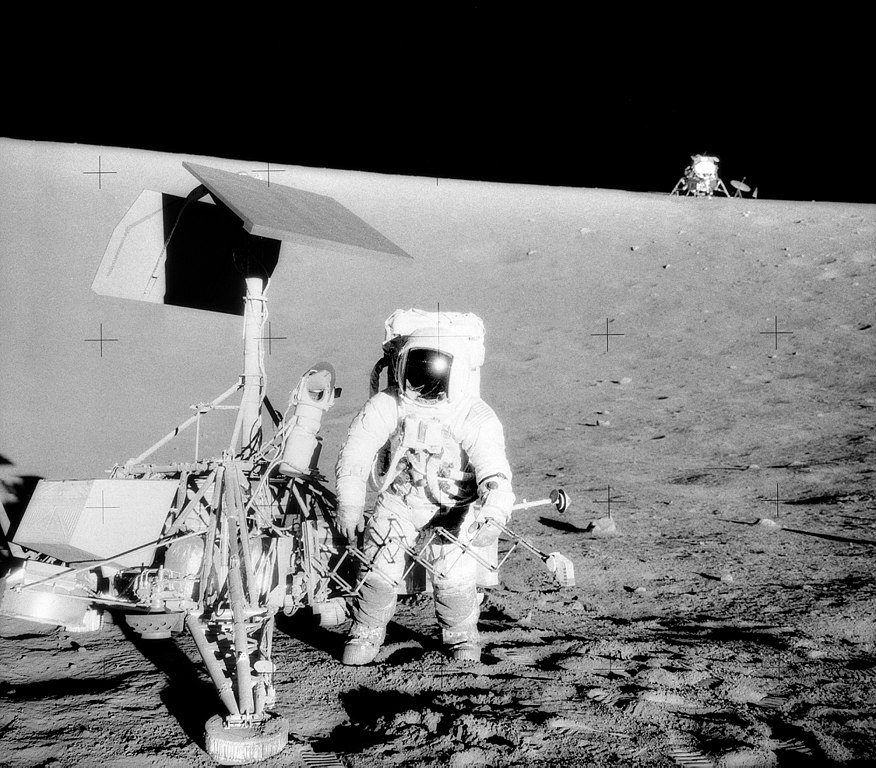

La Apolo XII fue una misión muy parecida a la XI y se desarrolló sin ningún problema durante el mes de noviembre del mismo 1969. El lugar de alunizaje se escogió con el fin de acercarse lo más posible al luger de alunizaje de la sonda Surveyor 3 enviada tres años antes recogiendo algunos datos de la misma. Además se aprovechó para dejar una serie de material científico con el fin de dar un poco de relevancia científica al viaje.

Decir que no fue hasta 1967 que al ver que era posible la llegada a la Luna, los científicos se empezaron a preocupar en qué hacer una vez allí. Hecho que no quedaba demasiado claro para una mayoría de los componentes de todo el programa.

La carrera ya se había ganado y muchos contribuyentes ya no veían la justificación para continuar gastando recursos para seguir el programa lunar. Además, la guerra del Vietnam estaba desviando gran parte del presupuesto de los EE.UU.

Esta confianza se habría podido pagar muy cara en abril de 1970 con la explosión a bordo de la Apolo XIII.

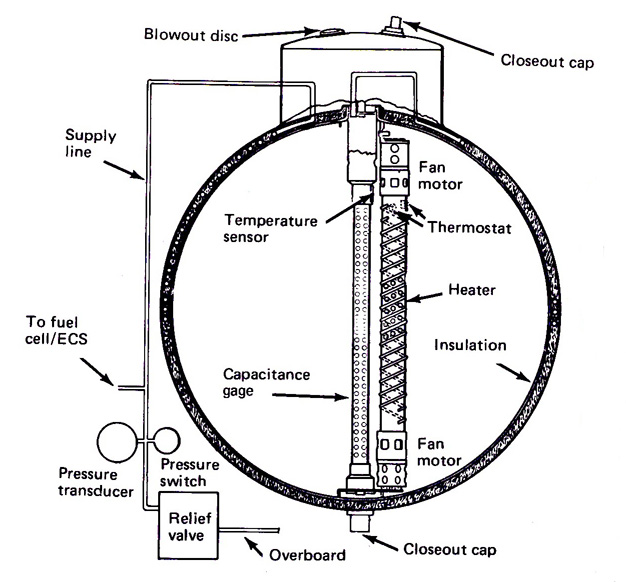

Una alarma de presión en uno de los tanques de oxígeno obligó a la conexión de los calentadores y sacudidores de los tanques. Esta maniobra tendría que haber hecho "hervir" el oxígeno solidificado de su interior, generando oxígeno.

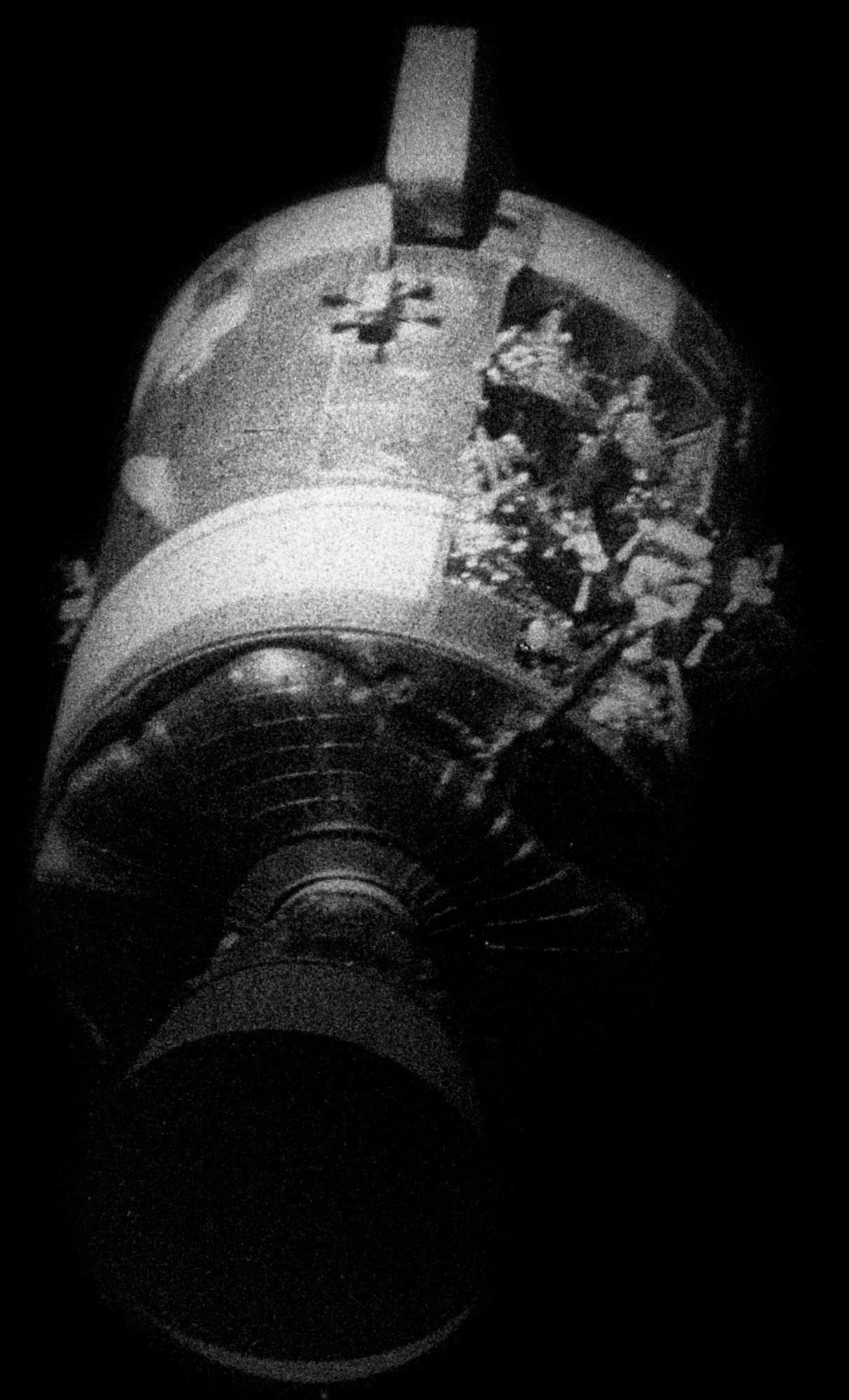

Pero en aquel preciso momento se sintió una fuerte sacudida correspondiente a la explosión del tanque número 2. La explosión afectó también en el tanque número 1 del módulo de servicio - sólo lleva tres 3. Fue entonces cuando el piloto del módulo de mando pronunció la famosa frase de "Houston we have a problem" era el 13 de abril.

Perder el oxígeno no sólo implicaba perder el aire para respirar, sino también la energía y el agua para los pilotos, pues éstos se obtenían a partir de reacciones químicas entre el oxígeno y el hidrógeno.

Todo eso pasaba cuando la nave estaba ya estaba fuera de la trayectoria de retorno libre por lo que la situación era extremadamente peligrosa. Con el fin de ahorrar energía, se tuvieron que desconectar tanto el módulo de servicio como el de mando y se tuvo que utilizar el Lunar -preparado sólo para dos ocupantes- como bote salvavidas. En tierra se trabajó frenéticamente con el fin de encontrar alguna solución.

La primera decisión a tomar era la de definir cuál sería la trayectoria más segura para devolver la estropeada nave a la Tierra -la misión hacia la Luna se daba ya por perdida. El pequeño módulo lunar no tenía un motor lo suficientemente potente como para detener la trayectoria actual y colocar la nave en una de retorno directo. Quedaba pues únicamente la posibilidad de hacer un retorno a través de una órbita alrededor de la Luna. Eso implicaba que los astronautas tendrían que sufrir unas condiciones extremas por falta de luz, calefacción y agua durante los 4 días que implicaba tal decisión.

Todo eso queda muy bien reflejado en la película Apolo 13.

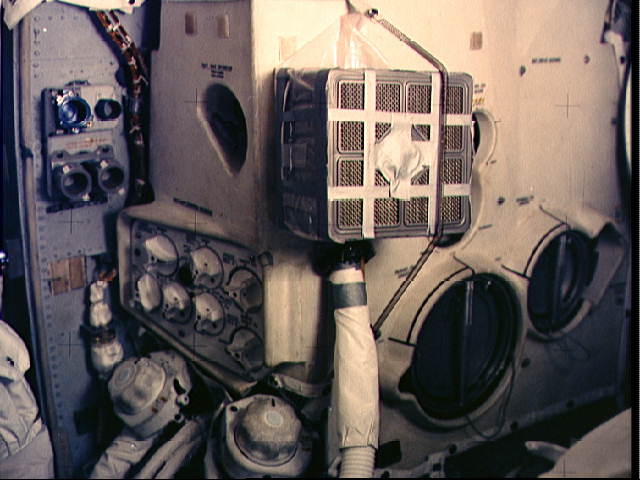

Lo que allí se comenta del problema con los filtros de CO2 es del todo verídico así como la necesidad de construir un acoplador con el fin de aprovechar los filtros cuadrados del inservible módulo de mando con el fin de poder acoplarlos con los redondos del módulo lunar.

Esta trayectoria requirió poner en marcha el motor de la etapa de descenso del módulo lunar para dirigir la nave en una órbita en torno a la Luna. Una vez allí, se tuvo que poner en marcha una segunda vez con el fin de tomar la órbita de retorno hacia la Tierra. Estaba claro que aquel motor no se diseñó para hacer eso, pero era lo único que se podía hacer. El resto de la misión transcurrió en unas lamentables condiciones pero finalmente los tres astronautas pudieron volver a pisar la Tierra sanos y salvos.

En el libro de Javier Casado "Houston tenemos un problema" explica con detalles las causas de este accidente.

Como muchas cosas en esta vida fue el fruto de una serie de casualidades y para que no decirlo, de incompetencias en cadena.

Hay que saber primeramente que los tanques de oxígeno se habían diseñado y fabricado para funcionar a los 28 voltios que era el estándar de la Nave Apolo. Pero posteriormente se hicieron una serie de modificaciones con el fin de poder funcionar a los 65 voltios de las instalaciones del centro espacial Kennedy. En esta modificación se dejaron de proteger los interruptores del termostato de los tanques que se encargaban de cortar la corriente cuando el interior del tanque alcanzaba una determinada temperatura. Eso ya podría haber causado un problema pero se sumó uno segundo hecho.

El tanque número 2 que montaba el Apolo XIII provenía del Apollo X. Y qué hacía en el Apolo XIII?. Pues mientras preparaban el Apolo X este tanque sufrió una caída desde unos insignificantes 5 centímetros. Para la misión X, se sustituyó por uno nuevo mientras retiraban el tanque accidentado y lo sometían a una serie de comprobaciones. Éstas concluyeron que no le había pasado nada y por lo tanto se utilizó en el XIII -no se trataba de ir tirando material- pero no fue así. En la caída se aplastó parcialmente uno de los tubos de drenaje del oxígeno del tanque. Eso provocó que en unas de las diferentes pruebas del tanque, no se acabara de vaciar de forma completa. Para vaciarlo, se optó por poner en marcha los calentadores. El oxígeno removido herviría y se vaciaría el tanque. Esta maniobra se prolongó durante unas 8 horas a 65 voltios. Los termostatos diseñados para trabajar a 28 voltios no aguantaron y dejaron de funcionar. Esto provocó un sobrecalentamiento del sistema estropeando el aislamiento de teflón de la cableria del interior del tanque. La temperatura se elevó hasta los 540ºC cuando el límite máximo era de 27º.

Quedaban unos cables desprotegidos de aislamiento dentro de un tanque lleno de oxígeno líquido. Toda una bomba preparada para reventar en el momento que por allí volviera a pasar corriente. Eso pasó precisamente el día 13 de abril de 1970 a unos 300.000 km de la Tierra.

Mal sitio para tener problemas.

NOTA: Esta capítilo así como el resto de esta

serie, no hubiera sido posible sin la ayuda de los libros: "Historia y Tecnología de la Exploración

Espacial" ed. Cockpitstudio y "Houston, Tenemos un Problema" ed.

elrompecabezas de Javier Casado y "Hombres en el Espacio. Pasado,

presete y futuro" ed. Mc Graw Hill de Luís Ruíz de Gopegui.